近年、検索エンジンの進化とともに登場した新たなキーワードが「LLMO(Large Language Model Optimization/大規模言語モデル最適化)」です。

ChatGPTやGoogleのSearch Generative Experience(SGE)など、AIがユーザーの質問に直接答える時代において、これまでのSEOだけでは通用しない場面も出てきています。

では、従来のSEOとLLMOは何が違い、私たちは今後どのように検索対策を行っていくべきなのでしょうか?

この記事では、AI時代に備えるための「LLMO対策」の考え方と実践ポイントをわかりやすく解説します。

LLMOとは?簡単にいうと「AIに理解されるための最適化」

LLMOとは、AIによる検索体験(SGEやChatGPTなど)で自社の情報を引用・参照してもらいやすくするためのコンテンツ最適化の考え方です。

従来のSEOが「検索エンジン(Google)のロジックに沿って上位表示されること」を目的としていたのに対し、

LLMOは「AIに正しく理解され、回答文として引用されること」が目的となります。

つまり今後の検索対策は、

SEO(検索結果の上位表示)+LLMO(AIの回答文に載る)=真の検索露出対策という考え方が必要です。

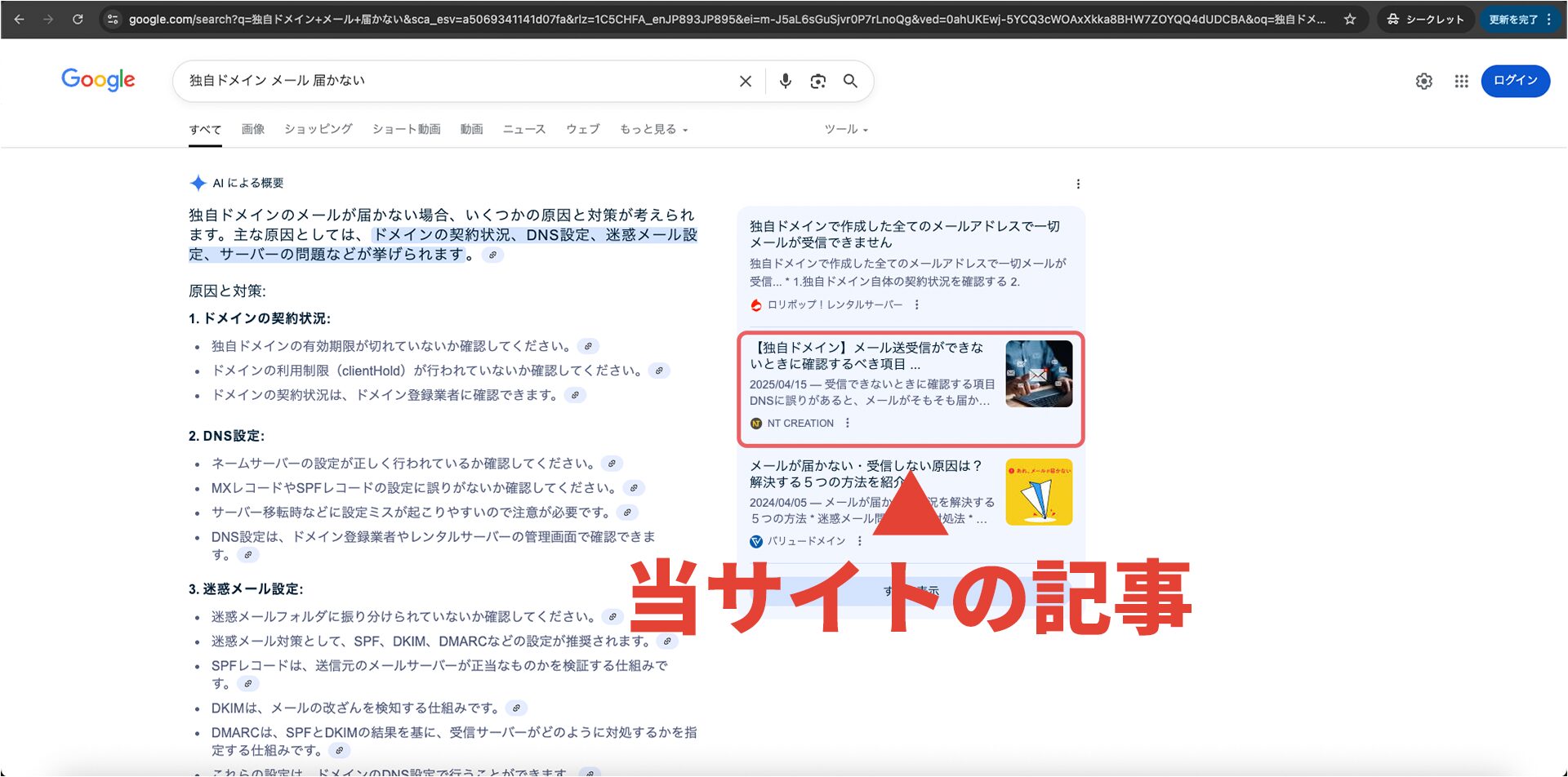

LLMOによるサイトアクセスの事例①

実際にNT CREATION(当サイト)にも、以下のようにAI回答経由のアクセスが徐々に増えてきています。

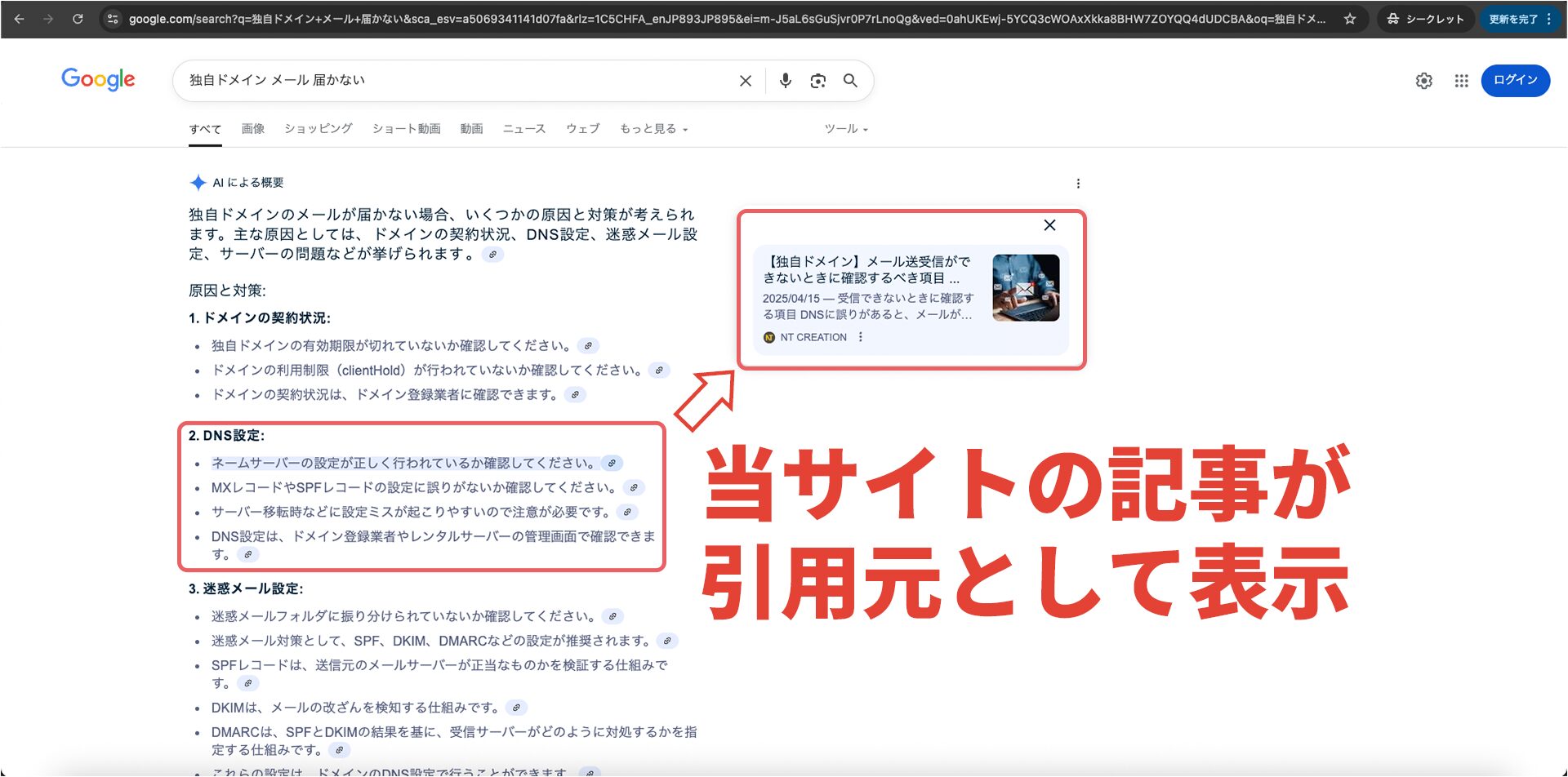

LLMOによるサイトアクセスの事例②

同じく、当サイトの記事がGoogle検索のAIサジェストに掲載されている例です。

AIサジェストは通常の検索結果よりも上に表示されているため、より参照されやすく、ここに自社サイトのページを掲載できると、さらなくアクセス増加を期待できます。

SEOとLLMOの違い

| 項目 | SEO対策 | LLMO対策 |

|---|---|---|

| 主なターゲット | Googleなどの検索エンジン | ChatGPT、Bing AI、Google SGEなどのAI |

| 表示される場所 | 検索結果ページ(10件中のどこか) | AIの回答ボックス・参照リンク |

| 最適化の目的 | 上位表示されてクリックを得る | AIの回答に引用されて信頼を得る |

| 必要な工夫 | キーワード・構造化・内部リンクなど | 意図の明確化・文脈の自然さ・出典性 |

SEOは人のため、LLMOはAIのために最適化すると捉えるとイメージしやすいでしょう。

なぜ今、LLMOが注目されているのか?

2023年以降、GoogleやMicrosoft、OpenAIが次々に検索にAIを統合したことで、従来のリンク中心の検索体験から、AIによる直接回答型の検索体験へと大きく変化し始めています。

今後は以下のような変化が予想されます:

・検索者が「リンクをクリックせずに答えを得る」時代へ

・“参考サイト”としてAIに選ばれることで初めて露出できる

・従来のSEO順位だけでは集客インパクトが限定的になる

この流れに備えて、今のうちから「AIに選ばれるコンテンツづくり=LLMO」を意識しておく必要があります。

LLMOで意識すべき3つのポイント

1. 専門性・具体性・一貫性のある文章を心がける

AIは「誰が」「何を」「どのように」語っているかを重視します。

そのため、「私たちは〇〇業界で10年以上の実績があり、△△の課題解決を得意としています」といった具体的かつ一貫性のある記述が重要です。

表面的な説明よりも、経験に基づいた“中身のあるコンテンツ”がAIから評価されやすいのです。

2. ユーザーの質問に対する“わかりやすい答え”を明示する

AIは「〇〇とは何か?」「どうすればいいか?」といった質問文に対して明快な答えを探しています。

よって、記事の中でも「〇〇とは?」「結論:〇〇です」「理由:△△だから」といった構造で記載することが、AIに正しく理解されやすくなる鍵です。

3. 信頼できる出典・実績・プロフィールを明記する

AIは「どの情報を信頼できるか?」を判断するために、企業情報や著者情報、第三者からの評価(口コミや事例)などを重視します。

・運営者情報(会社概要・実績)

・著者情報(専門性や資格)

・施工事例・お客様の声などの裏付けコンテンツ

これらをきちんと記載することで、“AIにとっても信頼できる情報源”として扱われやすくなります。

LLMO対策は何をすればいいの?

では、具体的に何をすればよいのでしょうか。以下が代表的なLLMO対策です。

高品質かつ信頼性の高い一次情報を発信する

AIは「信頼できる情報源」を重視します。自社独自の経験・データ・実績に基づいた一次情報を丁寧に発信することで、他サイトとの差別化を図り、AIにとっても価値ある情報源となります。

高品質かつ信頼性の高い一次情報の具体例:良い例(AIに評価されやすい)と悪い例(AIに評価されにくい)の比較

金融業の場合

「当社が支援した創業融資の成功事例として、2024年に東京都世田谷区の飲食店A様に対し、日本政策金融公庫から800万円の融資が実行されました。」

→ 実績・時期・対象・金額といった一次情報が具体的

「多くの企業が融資に成功しています。」

→ 主語が曖昧で、誰の実績か不明確

調査業の場合

「2023年に実施したアンケート調査(有効回答数:324件)によると、◯◯に悩んでいる経営者は全体の42.5%でした。」

→ 自社調査のデータを明記しており、出典も明確

「◯◯という調査によると、多くの人が困っているようです。」

→ 出典やデータの信頼性が不明(どこの誰が調査?)

マーケティング業の場合

「弊社代表の◯◯がセミナーで解説した『AI時代のマーケティング戦略』内容を要約してご紹介します。」

→ 企業独自の見解・ナレッジを含んだ発信

「AI対策が大事です。やっておくとよいでしょう。」

→ 抽象的で、具体性・根拠に欠ける

専門性と一貫性のあるサイト構成にする

企業の専門性が伝わるテーマに絞って、情報を体系的に整理しましょう。複数のテーマを雑多に扱うのではなく、「◯◯といえばこの会社」とAIに認識されるよう、一貫した内容にすることが重要です。

FAQやQ&A形式で明確な回答を掲載する

ChatGPTなどのAIは「質問に対して明確に回答している文章」を抽出・引用しやすくなっています。よくある質問や専門的な疑問に対して、簡潔かつ正確に答えるQ&Aコンテンツを用意しましょう。

llms.txtを設置する

2024年以降、OpenAIやGoogleなど主要なAI企業がllms.txt(Large Language Model Systems)という新たなクローラ制御ファイルの読み取りに対応しはじめました。

これはrobots.txtと同様に、AIクローラに対して「どのページを学習対象とするか/除外するか」を指示できるファイルです

例えば、以下のようなファイルをルートディレクトリに設置します:

User-Agent: openai

Allow: /

User-Agent: anthropic

Disallow: /private/

llms.txtを適切に設定することで、自社の公開情報をAIに積極的に学習させたいのか、それとも特定の情報は対象外にしたいのかをコントロールできるようになります。

構造化データ(Schema.org)を活用する

AIが情報を正確に理解するためには、ページ内の情報を構造化して伝えることが効果的です。特に「会社概要」「商品情報」「レビュー」など、定型的なデータにはSchema.orgのマークアップを導入しましょう。

被リンクと外部評価を得る

AIは「他サイトから評価されているか」も参照します。信頼できるメディア・団体・行政サイトなどからリンクを得ることは、情報の信頼性を高め、引用候補として選ばれやすくなります。

以上のように、LLMO対策では「AIに選ばれるコンテンツづくり」と「AIクローラへの適切な情報提供」が鍵となります。SEOと並行してLLMOを意識することで、AI時代における新しい集客チャネルを開くことができるのです。

LLMO対策は「SEOの進化形」と捉えるのが正解

LLMOは新しい言葉ですが、本質的にはユーザーに価値ある情報を、わかりやすく、正しく提供することに変わりはありません。

SEOと対立するものではなく、「検索エンジンにもAIにも評価されるコンテンツを作る」ための考え方の進化版と捉えると、今後の対策がより明確になります。

LLMO・SEO対策でお悩みの方へ

NT CREATIONでは、SEOに加えてAI時代の検索対策=LLMOにも対応したコンテンツ企画・設計・ライティング支援を行っています。

「SEOをしているのに検索に出てこない」「AIにも選ばれるホームページにしたい」という方は、ぜひお気軽にご相談ください。

NT CREATIONへのご相談はこちら

ご相談は無料で承っています。ぜひお気軽にご連絡ください!